2025年秋に

金沢の散歩で

金沢城公園に

行ってきました。

金沢城公園

金沢の散歩で

金沢城公園を

周っています。

天文15(1546)年に創建された金沢御堂は、地元の大坊主衆や本願寺の坊官たちが取り仕切っていました。

この金沢御堂を制圧し入城したのが佐久間盛政でした。佐久間は、天正8〜11(1580〜83)年の在城でしたが、尾山八町(初期の城下町)の整備や百間堀の開削など、後の基礎を築いたと考えられています。

佐久間の後、前田利家が能登から金沢城に入りました。

利家自身は、豊臣秀吉の重臣として京・大坂にいることが多く、慶長4(1599)年に没するまで留守にしていることがほとんどでした。

その後、宝暦や文化の火災を経て明治維新まで、利家から数えて14代の藩主が金沢城の城主となりました。

(公式HPより)

営業時間:

3月1日~10月15日 7:00~18:00

10月16日~2月末日 8:00~17:00

定休日:年中無休

料金:無料

フリー切符と格安チケットの紹介はこちらから

フリー切符と格安チケットの紹介

じゃらん 遊び・体験予約はこちらから

![]() 楽天トラベルの予約はこちらから

楽天トラベルの予約はこちらから

じゃらんnetの予約はこちらから

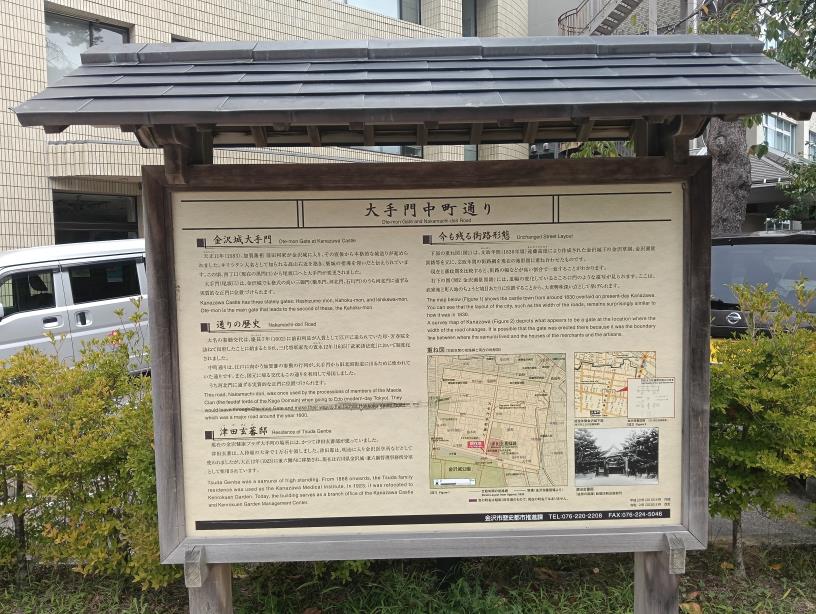

金沢城 大手門口

金沢城 大手門口

佐久間盛政の頃、大手門は西丁口にあったが、前田利家が入城した後に大手門を尾坂口に改めた。

尾坂門も大きな枡形で城内でも屈指の大きな櫓台を備えているのが、現在残っている絵図ではすべて「櫓台」として表記され、櫓がのっている事実は確認されていない。

大手門中町通り

大手門跡

金沢城跡

新丸広場

新丸には、次々と藩の重臣の屋敷が建てられ、戦時には早くこの場で防御できるように考えられていた。

しかし、藩の役所が増えてきて、重臣の数も多くなってくると、この場所だけでは狭くなり、 重臣の屋敷を次々に城外へ移した。

そこで、藩ではここの空き地ができたところに細工所を設け、 甲冑、大小刀、弓矢等の修理や製造も行い、多くの細工者を集め、禄を給させた。

しかし、これら細工所も宝暦9年(1759)の大火で焼け失せ、その後、再建することなく、 堂形辺(現在の県庁のある所)に仮屋を建て、細工所とした。

この新丸のあと地が現在の「新丸広場」である。

湿生園

江戸時代後期の古絵図や埋蔵文化財の発掘調査結果に基づき、護岸は往時の新丸南堀の外郭を再現しています。

掘をイメージした親水空間には、ハナショウブやミズアオイ、ヒメスイレンなどの湿性植物が楽しめます。

河北門

「河北門」は、金沢城の大手から入り、河北坂を上がったところに位置する「三の丸の正面」であり、金沢城の実質的な正門です。

「石川門(重要文化財)」と「橋爪門」と共に「金沢城三御門」と呼ばれていますが、金沢城の建物の大半が焼失した宝暦の大火(1759年)の後、三御門の中で最初に安永元年(1772)に再建された重要な門です。

フリー切符と格安チケットの紹介はこちらから

フリー切符と格安チケットの紹介

じゃらん 遊び・体験予約はこちらから

![]() 楽天トラベルの予約はこちらから

楽天トラベルの予約はこちらから

じゃらんnetの予約はこちらから

金沢城 黒門口

金沢御堂の時代は、ここが御堂の入口で、佐久間盛政が入城した時もここを大手としていたという。

前田の時代となり大手は西丁口から尾坂口へと移された。

江戸時代は西丁口門と呼ばれ、明治に入って以降、いつの頃からか黒門と呼ばれている。

桜の園

金沢城 新丸

土橋門跡

切手門

旧第六旅団司令部庁舎

明治31年に建てられた木造平家建て、床面積196m2の建物です。

当時は、陸軍本省が各師団建物の設計をしていたため、全国に同様の建物が建てられました。

金沢大学時代には、教育開放センターとして利用されていました。

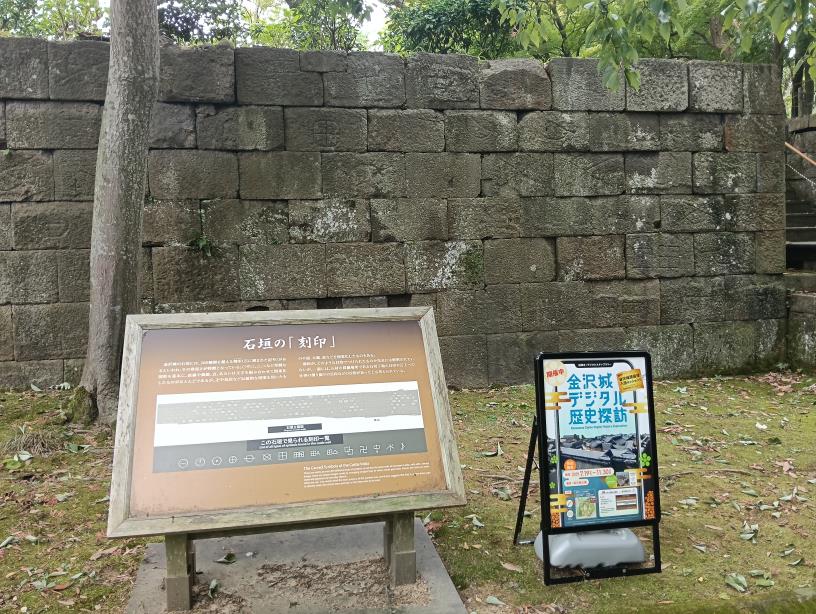

石垣の「刻印」

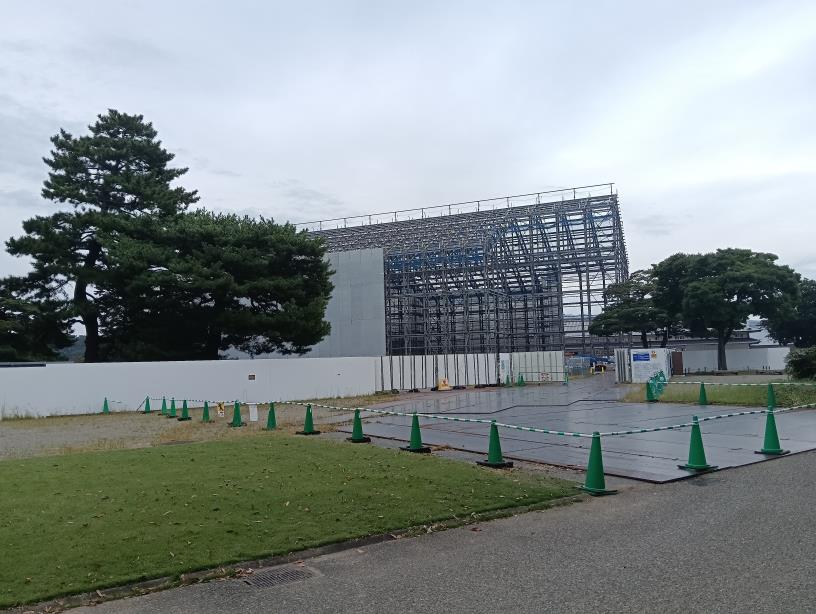

金沢城二の丸御殿

令和6年度(2024)には関係機関との協議を整え、復元整備工事に着手しました。復元整備は工事現場を覆う素屋根の建設、柱や梁を組み上げる建築躯体工事、屋根や内外装の仕上げ工事と、順を追って進めていくこととしています。令和7年(2025)3月に起工式を執り行い、本格的に工事を進めています。

石川県金沢城・兼六園管理事務所

金沢城公園

フリー切符と格安チケットの紹介はこちらから

フリー切符と格安チケットの紹介

じゃらん 遊び・体験予約はこちらから

![]() 楽天トラベルの予約はこちらから

楽天トラベルの予約はこちらから

じゃらんnetの予約はこちらから

金沢城 三の丸広場

新丸広場

四十間長屋跡

菱櫓 五十間長屋 橋爪門続櫓石垣

菱櫓はその名の通り鈍角100度、鋭角80度の菱形の建物で、柱もすべて菱形です。

二ノ丸でもっとも高い建物で、大きな石落しや千鳥破風の華やかな外観は、天守閣のない金沢城でシンボル的な建物でした。

木型に厚さ1.8mmの鉛を貼った鉛瓦や、平瓦を貼った目地を白塗漆喰で固めた海鼠壁も、他の城ではあまり見られない、この建物の特徴です。

菱櫓に続く「五十間長屋」は、一般的には「多聞櫓」と呼ばれるもので、武器や什器等の倉庫です。

2階へ上がると、太い松の梁等、木組をそのまま見ることができます。ここにも2箇所の石落があります。

多聞櫓とは石垣や土塁の上に建てられる長屋造の櫓のこと。

その名前の由来は、永禄3年(1580)、大和国を平定した松永久秀が多聞山城を築いた事が始まりで、その櫓の内に多聞天(四天王の1つで北の守神)を祀っていたことによると云われている。

三の丸広場

三ノ丸は石川門、河北門の内部の郭を指し、利家が入城した後、 重臣の居邸が建てられたが、その後、これらを城外へ移し、高知番所、 物頭番所が置かれた。

高知番所とは、人持組という身分の高い武士が宿直して警備に当った所で、 物頭番所は物頭の役をしたものが宿直して警備に当る時に使用した所。

北側から東側の周囲には藩の初期だけで、直ぐに廃れてしまったと云う。

北側から東側の周囲には九十間長屋が造られ、 弓や筒等が保管してあった。

橋爪門

橋爪門は二の丸の正門として、最も格式の高い門で、高麗門形式の一の門、石垣と二重堀で囲まれた枡形、櫓門の二の門からなります。

現存する「石川門」、復元された「河北門」と共に「金沢城三御門」のひとつで、二の門内部には番所が置かれ枡形は城内最大規模を誇ります。

明治十四年に焼失しましたが、平成十三年に一の門、平成二十七年三月に二の門、枡形二重堀は復元されました。

橋爪門続櫓

「橋爪門続櫓」は二ノ丸の正門である「橋爪一の門」を見下ろす位置にあり、 三の丸広場から「橋爪橋」を渡り、「橋爪一の門」を通って二ノ丸へ向かう人々を監視するための重要な櫓で、 「橋爪櫓」とも呼ばれていました。

続櫓の中央には、物資を2階へ荷揚げするための大きな吹抜けが造ってありました。

「橋爪門」も、石川門と同様、かつては枡形であった。

フリー切符と格安チケットの紹介はこちらから

フリー切符と格安チケットの紹介

じゃらん 遊び・体験予約はこちらから

![]() 楽天トラベルの予約はこちらから

楽天トラベルの予約はこちらから

じゃらんnetの予約はこちらから

金沢城 東ノ丸

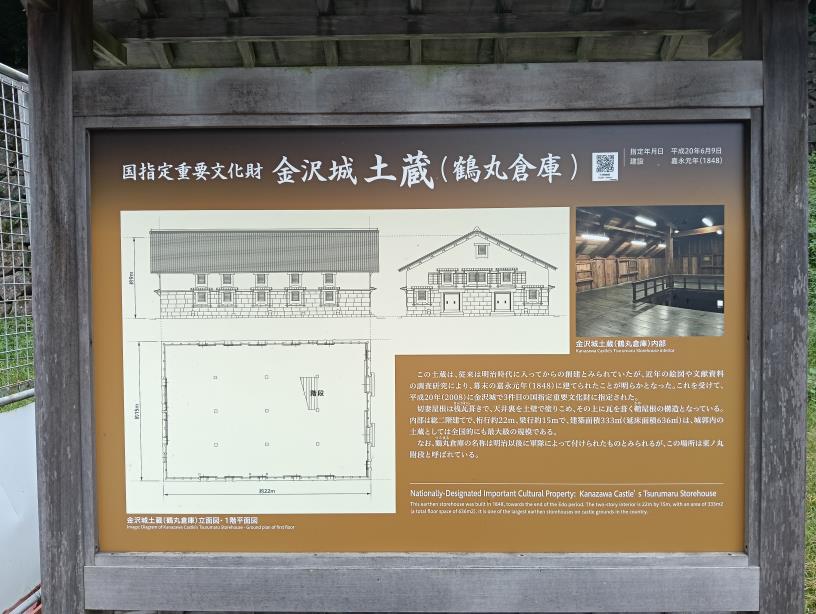

鶴丸倉庫

幕末の1848年に竣工した武具土蔵で、石川門・三十間長屋と同様に重要文化財に指定されています。

明治以降は、陸軍によって被服庫として使われていました。

長らく「鶴丸倉庫」と呼ばれてきましたが、実際に建築されているのは「東の丸付段」です。

石版を貼った外壁など、櫓や城門などとはデザインを変えています。

城郭内に残っている土蔵としては国内最大級の遺構で、総二階の延床面積約636m²(下屋除)です。

金沢城 丑寅櫓跡

東ノ丸の隅櫓があった所で、本丸から北東(丑寅)の方角にあるので「丑寅櫓」と名付けられました。

物見や本丸の防御を狙っていましたが、宝暦の大火(1759)の際に焼失しました。

兼六園や戸室山、医王山などが眺望できる展望台となっています。

辰巳櫓跡

本丸の東側の一部を「東ノ丸」、西側の一段低い所(三十間長屋がある所)を 「本丸附段」と呼んだそうだが、その東ノ丸に辰巳櫓、丑寅櫓の跡がある。

かつてはこの二つの櫓の間に中櫓があり、百間堀に面した高い石垣の上に三つの 櫓が聳えていたが、中でも辰巳櫓は本丸の中で、三層櫓以外では最も目立つ存在だったと云われている。

辰巳は天守閣から見て南東の方角、丑寅は北東の方角、戌亥は北西の方角のことで、 辰巳櫓、中櫓、丑寅櫓は、百間掘を挟んで、金沢城の一番の弱点である小立野台地(兼六園方向)に 睨みを利かせ、戊亥櫓は二ノ丸を始め、城内全部に目を光らせたのでしょう。

フリー切符と格安チケットの紹介はこちらから

フリー切符と格安チケットの紹介

じゃらん 遊び・体験予約はこちらから

![]() 楽天トラベルの予約はこちらから

楽天トラベルの予約はこちらから

じゃらんnetの予約はこちらから

金沢城 三十間長屋

三十間長屋

本丸附段にある2層2階の多聞櫓で、石川門と同様に重要文化財に指定されています。

安政5年(1858)の築で、現在の長さは26間半です。

南面は入母屋造りですが、北面は土台の石組よりも外壁がさがっており、切妻造りです。

薪の丸

極楽橋

二の丸から三十間長屋のある本丸附段へ渡る所にある橋で、昔、金沢御堂に参詣する人は朝、念仏を唱えながらこの橋を渡り、夕方、日本海に沈む夕日を拝んで極楽往生を願って帰ったと云われている。

色紙短冊積石垣

金沢城 松坂門跡

フリー切符と格安チケットの紹介はこちらから

フリー切符と格安チケットの紹介

じゃらん 遊び・体験予約はこちらから

![]() 楽天トラベルの予約はこちらから

楽天トラベルの予約はこちらから

じゃらんnetの予約はこちらから

![]() クルーズ旅行の予約はこちらから

クルーズ旅行の予約はこちらから

![]() 楽天トラベルの予約はこちらから

楽天トラベルの予約はこちらから

コメント